「スマホコーティングに寿命はある?」

という質問をよくいただきます。

スマホコーティングの使用を考えていたり、塗り直す時期を検討したりする場合には寿命が一つの選択の基準になりますよね。

そこで、この記事ではスマホコーティングに寿命はあるのかについて専門店が解説していきます。

スマホコーティングの効果

スマホコーティングの寿命について見ていく前にどのような効果があるのか知っておきましょう。

スマホコーティングを施すことによって以下の5つのメリットを得られます。

- 高度が高く、割れや傷に強い

- 滑りが良く操作しやすい

- 汚れや指紋がつきにくい

- 気泡が入ったり剥がれたりしない

- 効果の持続期間が長い

より詳しい効果を解説した記事がありますので以下もぜひ参考にしてください。

スマホコーティングの寿命は1~3年程度

スマホコーティングにも寿命はあります。

施工してから約1~3年でコーティングの効果は弱くなっていきます。

使用する製品によって具体的な寿命は異なってくるため施工する前に業者に確認しておきましょう。

また、スマホコーティングは一度施すと剥がせないため寿命が近づいて来たら重ね塗りをすることになります。

寿命が短いと重ね塗りをする間隔も短かくなり、余計に費用が多くかかってしまうことから効果持続期間が1年も持たない製品はおすすめできません。

スマホコーティングの寿命に関してよくある質問

スマホコーティングの寿命に関して弊社によく問い合わせがある質問についてまとめてみました。

- 保護フィルムとどっちが寿命が長い?

- 重ね塗りしても大丈夫なの?

- 重ね塗りしてもタッチはきちんと反応する?

- 寿命が来たと判断できる目安は?

保護フィルムとどっちが寿命が長い?

スマホコーティングの寿命が約1~3年なのに対して保護フィルムは約半年程度です。

保護フィルムは画面に貼り付けるため寿命が近づいてくると黄ばんで来たり、大小様々な傷が目に見えたりします。

しかし、スマホコーティングの場合は非常に薄いガラス被膜でしっかりとした硬度があることから寿命が近づいてもほとんど変化がありません。

保護フィルムの方が寿命がわかりやすいという特徴がありますが、汚れを気にされる方はスマホコーティングの方がおすすめです。

重ね塗りしても画面が厚くならない?

スマホコーティングは重ね塗りをしても画面が厚くなることはありません。

先ほども述べたように非常に薄いガラス被膜でコーティングされるため肉眼で見たくらいでは違いを見て取ることは不可能です。

もちろん重ね塗りしたことで「スマホカバーに入らないくなった...」なんてことも起きません。

重ね塗りしてもタッチはきちんと反応する?

スマホコーティングはタッチにも影響はありません。

またイオンコンプレックスガラスと呼ばれるガラス被膜を使用しているコーティング剤だと伝導性が高いためコーティングを行うことでよく反応するようになります。

コーティングによって指の滑りが良くなることからもスマホ画面の操作がよりスムーズになるといえるでしょう。

寿命が来たと判断できる目安は?

スマホコーティングの寿命が近づいてきたことは以下の要素で判断できます。

もしこれらの要素が確認できるのなら効果が薄くなっている証拠なので業者に依頼して重ね塗りを行うようにしましょう。

- 傷や汚れが付きやすくなった

- 画面の滑りが悪くなった

- 指紋が付きやすくなった

- 目が疲れやすくなった(ブルーライトカット機能付きの場合)

スマホコーティングに寿命が来ているならG-PACKに乗り換えよう!

もし今使用しているスマホコーティングに寿命が来ているのならG-PACKがおすすめです。

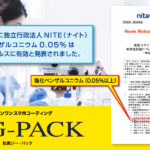

スマホコーティングの相場を考えると4,000円以上はかかるところですが、G-PACKなら抗菌・抗ウィルス・ブルーライトカットなど、8つの機能が含まれたコーティングを3,300円から施工できます。

G-PACKの8つの機能

- 硬度10H

- 耐衝撃

- 抗菌

- 除菌

- 抗ウイルス

- ブルーライトカット

- 防汚機能

- 気泡ゼロ

また、寿命に関しても耐久性が約2年、抗菌効果が約1年となっているため安心して使用可能です。

G-PACKは全国の実店舗への持ち込みだけでなく、郵送や出張でのコーティングも行っております。

少しでも気になった方は一度問い合わせいただければと思います。

まとめ

この記事ではスマホコーティングに寿命はあるのかについて解説してきました。

スマホコーティングは施行してから約1~3年程度で効果が弱くなってきます。

傷がつきやすくなったり画面の滑りが悪くなってきたりしたら再度業者に依頼して重ね塗りを施しましょう。

自分で市販のコーティング剤を使用して行うことも可能ですが、気泡が入ったり外れの製品にあたったりするためおすすめはできません。

もし費用を抑えるためにどうしても自分でコーティングしたいという場合は以下の記事を参考にして取り組んでみてください。